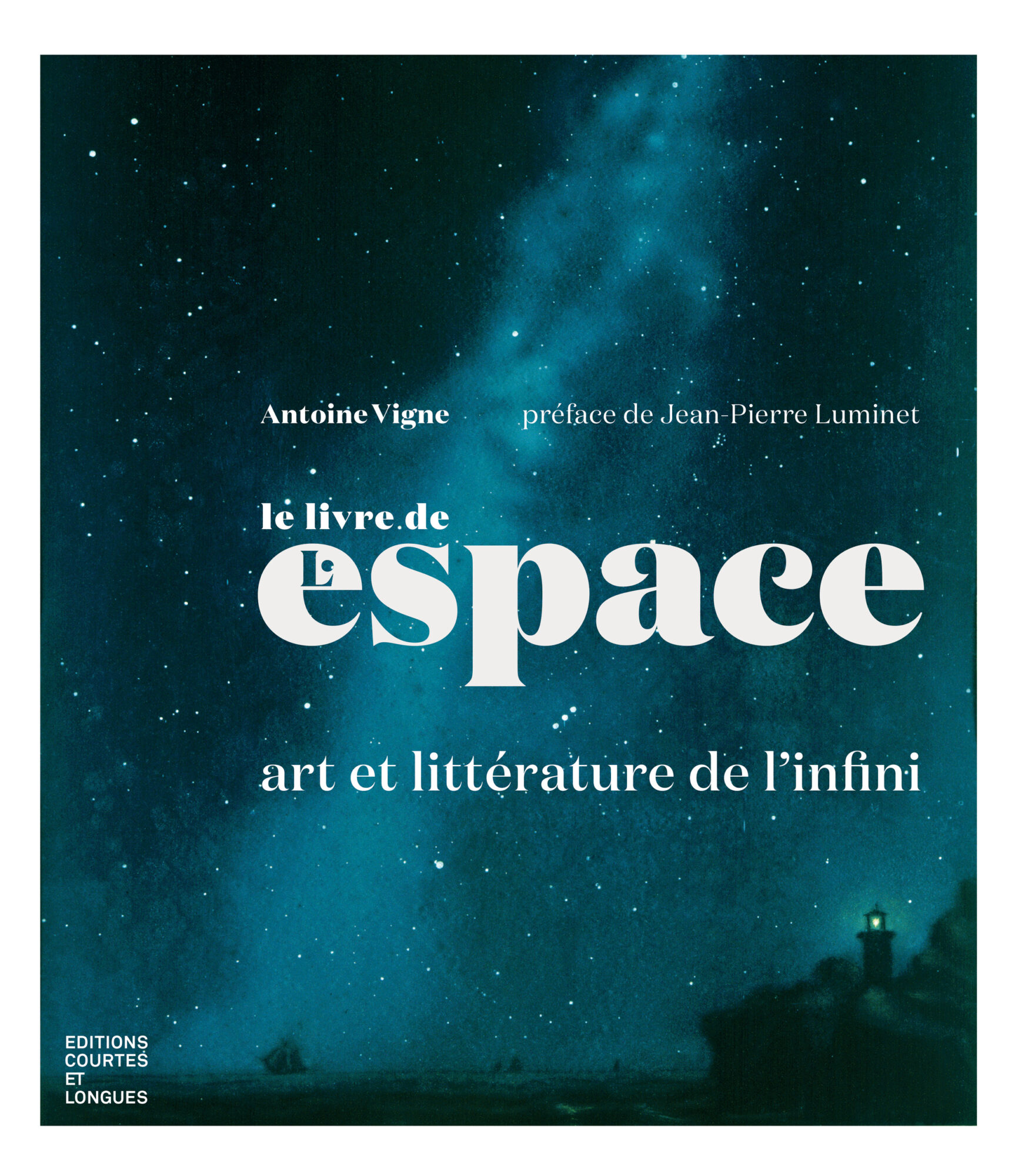

Le livre de l’espace, Art et littérature de l’infini

Éditions courtes et longues, 2014

Se procurer l’ouvrageDes premières intuitions des philosophes grecs à l’envoi de la sonde spatiale Voyager dans le noir sidéral à la fin du XXe siècle, une même soif de comprendre et d’explorer l’univers a guidé l’homme. Cette soif a inspiré une étourdissante production intellectuelle, littéraire et visuelle qui parcourt les siècles et les civilisations, rapprochant souvent l’astronome et le poète, le scientifique et l’amateur, le sacré et le profane. L’ouvrage s’offre comme une promenade dans l’imaginaire de l’infini, un panorama discursif qui révèle, s’il était encore besoin, le rôle qu’a joué la présence du cosmos dans la perception de l’homme vis-à-vis de sa propre destinée.

Le livre s’organise autour de correspondances et fait se côtoyer l’histoire de l’astronomie et la culture populaire, les mythes de l’Antiquité et les images des télescopes modernes, la littérature et les sciences, l’histoire et l’art.

« Le pressentiment de l’infini : Les étoiles qui brillent dans le ciel d’été. La brise du soir qui arrive de la mer et qui fait se balancer les herbes sèches aux abords du chemin. La ville de Milet en contrebas dont on distingue encore les formes blanches dans la lueur des feux. L’odeur du bois des oliviers dans les champs qu’on traverse pour monter jusqu’au promontoire. Et puis la lune qui se reflète sur la surface miroitante de l’eau. Loin. Très loin. Du côté de Samos et des îles. C’est là que tout a commencé, là qu’Anaximandre, au VIIe siècle avant notre ère, a eu l’intuition de l’infini. Il l’appelle l’apeiron en grec, un mot qui cherche à exprimer ce qui n’a pas de limites, un mot qui porte déjà en lui une extraordinaire puissance d’évocation et dont l’idée traversera les siècles jusqu’au nôtre, invitant les penseurs, les philosophes, les hommes et femmes de sciences à se joindre à l’immense effort conceptuel qui permettra d’évoquer ce que l’esprit ne peut proprement concevoir. Anaximandre est le premier à penser notre univers, à imaginer que le monde dans lequel nous vivons est suspendu dans le vide, au centre d’un vaste ensemble que, bien plus tard, on appellera le cosmos. Et c’est également lui qui va formaliser une autre intuition riche de puissance évocatrice, celle de la matière des astres dont il dit qu’elle est essentiellement la même que celle qui nous compose. Comment a-t-il su ? Comment a-t-il pu imaginer tout cela en marchant sur les collines ioniennes, au bord de la mer Égée, en se protégeant de la lumière aveuglante du soleil que reflétaient les parements des temples ? Comment a-t-il pu, en regardant le mouvement de minuscules points lumineux dans le ciel, faire ce bond conceptuel dont les ramifications s’étendraient jusqu’à l’aube de l’époque moderne, jusqu’au moment où les instruments de mesure et d’observation permettraient enfin d’appréhender une image plus exacte de la réalité cosmique ? »