(publié dans Connaissance des Arts, octobre 2018)

…

Dans un entretien de 1983 avec le commissaire d’exposition Henry Geldzahler, Jean-Michel Basquiat déclarait que son œuvre était composée « à 80% de colère ». Cette colère, cette révolte, cette lutte constante contre la ségrégation, le racisme, la place des Noirs dans la société américaine et dans l’histoire de l’art, on la trouve partout à travers son œuvre : dans ses sujets, ses références, dans les mots qu’il inclut sur les toiles, dans les couronnes qu’il peint au-dessus de ses personnages et qui représentent aussi bien les dreadlocks qu’il porte que les systèmes de hiérarchie dans le monde du graffiti. Sa colère inspire tout, elle dépasse tout, elle inspire son désir de devenir un artiste reconnu et de rejoindre le panthéon des héros dont il s’inspire et qui ont marqué la lutte pour la reconnaissance des droits : les boxeurs, les jazzmen, les lutteurs de toutes sortes et de toutes les époques.

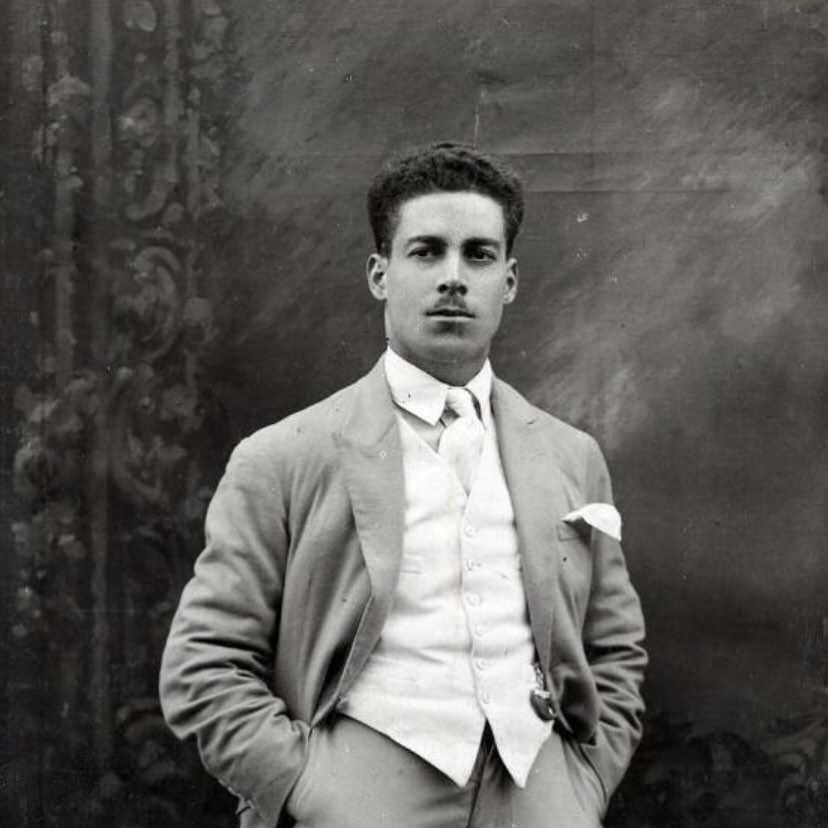

Il n’était pas forcément destiné à embrasser ce combat. Né dans une famille de la classe moyenne new-yorkaise, il ne fut pas soumis dans son enfance à la plus grande plaie de la communauté noire américaine, la pauvreté, mais il gardera toujours un sens aigu des discriminations et de la hiérarchie des classes : dans les musées qu’il visite souvent avec sa mère et où il ne trouve aucun artiste afro-américain ; dans le monde de l’art contemporain où il s’introduit avec fracas et où il ne côtoie que des galeristes, des critiques d’art et des collectionneurs blancs ; dans les rues, plus tard, lorsqu’il aura rencontré le succès, où les taxis ne s’arrêtent toujours pas s’il les hèle. Et, lorsque six mois avant sa mort, il exprime aux collectionneurs Lenor et Herbert Schorr l’idée qu’il aimerait voir son travail présenté dans de grands musées, ces derniers contactent le MoMA et le Whitney Museum pour leur proposer une donation mais la réponse est sans appel : on n’imagine pas faire entrer dans leurs collections ce qui ne représente qu’une entreprise d’art de la rue.

Basquiat ne cessera jamais de lutter et on le perçoit dans toute son œuvre. Le graffiti en constituait une première version qui cherchait à s’immiscer dans les quartiers où s’était développé la nouvelle scène artistique new-yorkaise, mais de manière détournée, subversive : « SAMO©… FOR THOSE OF US WHO MERELY TOLERATE CIVILIZATION… » [SAMO©… POUR CEUX D’ENTRE NOUS QUI NE TOLERENT QU’À PEINE LA CIVILISATION] énonçait ainsi l’un de ses graffitis. Mais, rapidement, lorsque son œuvre se développe, qu’elle devient picturale, les références deviennent évidentes. Dans l’une de ses premières expositions chez le galeriste Larry Gagosian à Los Angeles en 1982, les toiles Untitled (Yellow Tar and Feathers) and Untitled (Black Tar and Feathers) traitent de l’histoire ancienne du racisme dans le Nouveau Monde et la présentent comme essentielle à son identité artistique.

Puis apparaîtront les portraits des boxeurs noirs : Cassius Clay, Sugar Ray Robinson, Joe Louis notamment, qui appartiennent au panthéon de ses héros. Il lit tout ce qu’il trouve à leur propos et les intègre à ses œuvres en tant que figures tutélaires dont les combats représentent un défi aux préjudices raciaux et aux injustices sociales de l’Amérique du XXe siècle, y compris celle de la guerre du Vietnam à laquelle les jeunes Noirs n’avaient pas les moyens d’échapper comme les jeunes de familles plus aisées et que Cassius Clay devenu Mohammed Ali ne cessa de dénoncer dans les années 1970. D’autres figures traversent son œuvre : celles des jazzmen, des musiciens de rap ou de hip hop, des acteurs et des héros noirs hollywoodiens, dont il cherche sans cesse à rappeler l’importance. Dans King Zulu, Basquiat place un collage du visage de Louis Armstrong déguisé en roi d’une des associations défilant dans la parade de mardi-gras. Et il lie la grande histoire de l’Égypte qui le fascine avec celle de l’Amérique noire du Tennessee au sein de son œuvre El Gran Espectaculo (The History of Black People). Il y a aussi l’œuvre Gold Griot de 1984 dans laquelle Basquiat met en scène la figure d’un griot, l’un de ces bardes ou poètes africains qui transmettaient les histoires du continent et qu’il peint sur un arrière-plan de bois doré. On ne sait pas toujours si Basquiat puise dans le fond visuel des icones tribales ou s’il présente la vision déformée que les Blancs ont développé de l’Afrique et des Noirs, mais c’est bien toujours le même Basquiat qui se trouve devant nous, cet enfant en cage qui se bat contre un monde où il ne trouve pas sa place, qui cherche à imposer une autre histoire de l’art, qui sent les relents nauséabonds du racisme et du préjudice partout où il se tourne, lui donnant une impression d’enfermement, de paranoïa que renforcent l’héroïne et la cocaïne auxquelles il s’adonne quotidiennement.

Toutes les figures de son œuvre, pourtant, ne sont pas héroïques : dans Irony of a Negro Policeman, Basquiat reprend les thèmes chers à Franz Fannon qui parlait, dans son livre Peau noire, masques blancs, de l’intériorisation du racisme dans la psychologie des dominés. Et le racisme contre lequel il lutte n’est pas seulement celui des forces de l’ordre ou des conservateurs. Dans Obnoxious Liberals, Basquiat s’en prend à ceux qu’il côtoie dans le monde culturel new-yorkais, ceux qui l’ont fait devenir un artiste célèbre et dont il redoute la cupidité. Ce sont les mêmes rapaces qu’on trouve dans St Joe Louis Surrounded by Snakes où l’on voit le boxeur au bord du ring, entouré d’hommes blancs qui, comme ses galeristes et ses collectionneurs, profitent de l’argent qu’il est en train de produire. Basquiat ne se départira jamais de ce doute fondamental, de l’impression qu’on l’utilise comme une mascotte, comme une curiosité, comme un « singe sauvage », dit-il, pour le plus grand profit de cette caste de privilégiés. Il doutera même d’Andy Warhol lorsqu’après leur exposition commune chez Tony Shafrazi en 1985, les critiques se déchaînent et dénoncent la relation entre le mentor et son protégé, le laissant isolé.

Il faut aussi mentionner les mots, les références obscures, les sigles – comme, par exemple, celui qui se glisse dans la sérigraphie Hollywood Africans in Front of the Chinese Theater with Footprints of Movie Stars, un sigle que très peu reconnaîtront, « RMLZ », qui désigne le Mouvement révolutionnaire de libération du Zaïre. Ces sigles sont légion dans son travail et constituent la forme ultime de sa rébellion : ils ne parlent qu’à ceux qui peuvent les déchiffrer, à ceux qui font partie de la résistance. Ce n’est pas un hasard si Basquiat s’intéressait particulièrement aux idéogrammes qu’on appelle hobo signs et que laissaient les vagabonds à travers les campagnes américaines des XIXe et XXe siècles pour permettre aux suivants de savoir où aller et ne pas aller. Basquiat les utilisait aussi, ces idéogrammes, ainsi que les traductions qui en étaient données par les ouvrages spécialisés (« Nothing to be gained here » [Rien de bon par ici] –, trouve-t-on dans plusieurs de ses peintures) et il évoque ainsi, encore et toujours, la longue errance des déshérités, des exclus, des marginaux.

L’une de ses compagnes, Suzanne Mallouk, explique que « tout ce qu’il a produit était une attaque contre le racisme », qu’il n’y avait aucun autre combat, et elle livre à ce propos une anecdote étonnante: lors d’une visite au MoMA où il l’emmenait souvent – et où il l’éblouissait par sa connaissances des toiles des grands maîtres – il se mit à secouer la bouteille d’eau qu’il avait apportée et à répandre des gouttes sur le sol, salle après salle, comme dans un rituel vaudou. Parce que, lui confia-t-il alors, il faut arroser le sol de ce qui n’est qu’une autre des plantations de coton de l’homme blanc.

Une autre des plantations de coton de l’homme blanc…