(publié dans le Livre des timbres de La Poste)

…

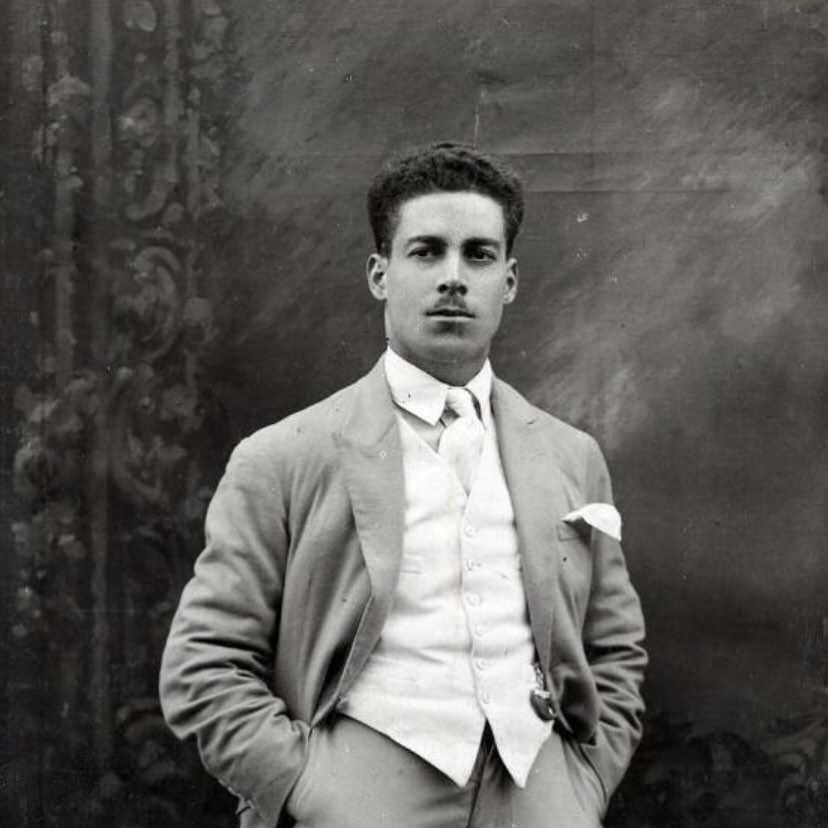

Il y a une part de mystère dans la personnalité d’Alexandre Yersin : celle de la solitude, du goût de l’exploration, de l’éclectisme des passions. Celle du génie aussi. C’est un homme qui a côtoyé les grands savants de son époque, dont le nom a été rapidement connu et respecté, qui aurait pu poursuivre sa vie dans le milieu parisien et européen des éminences scientifiques, mais qui finit par choisir l’exil, la vie dans une terre nouvelle, encore partiellement inexplorée, et qui y mena ses travaux loin de ses pairs.

L’histoire retint qu’il découvrit le bacille de la peste, auquel il a donné son nom — Yersinia Pestis —, mais ce ne fut pas son seul titre de gloire. Il commença par isoler la toxine diphtérique aux côtés d’Émile Roux, le plus proche collaborateur de Pasteur, et il devint le premier préparateur du cours de microbiologie de l’Institut qui venait d’ouvrir ses portes. Nous sommes alors en 1889 et Yersin n’a que vingt-six ans. Il a obtenu la nationalité française — une nécessité pour ce Suisse qui a étudié à Lausanne et à Marbourg et qui souhaite exercer la médecine à Paris — et une brillante carrière s’ouvre à lui. Il bénéficie de l’estime de ses pairs, il parle allemand — une qualité rare et utile alors que la lutte d’influence entre Pasteur et Koch bat son plein, — et il a écrit une thèse sur la tuberculose. Mais, après quelques brèves années, il décide de partir, de s’enrôler auprès des Messageries maritimes pour lesquelles il devient médecin sur la ligne qui relie Saïgon à Manille. Et il ne reviendra plus. Parce que l’Asie l’envoûte. Parce qu’elle ouvre de nouvelles perspectives à son âme de chercheur. Parce qu’elle répond à son désir d’ailleurs, d’un monde moins feutré et moins conventionnel. D’un monde plus ouvert.

Son entrée dans le Corps de santé des troupes coloniales lui permet ensuite de débarquer en Indochine et, très vite, il commence à effectuer des missions pour le compte du gouvernement français. Trois missions pour être exact, et chacune l’emmène plus avant dans l’exploration de la jungle où rien ne l’arrête. Il avance en pays Moïs et pousse jusqu’aux sources de la rivière Dông Nai. Puis il s’aventure sur le plateau du Lang Bian, une région où aucun Occidental n’a encore mis les pieds et dont la singularité du climat et des paysages l’intriguent. Avec la patience et la minutie du chercheur, il multiplie les observations et documente nombre de détails de géographie, d’ethnologie, de zoologie, de botanique, enregistrant l’ensemble dans des rapports qui sont lus, commentés et appréciés en haut lieu. Louis Pasteur lui-même prend le temps de le féliciter et Paul Doumer, le gouverneur général du territoire indochinois, le reçoit à plusieurs reprises.

C’est donc en toute logique que, lorsqu’une épidémie de peste est annoncée dans le sud de la Chine, le gouvernement et l’Institut Pasteur lui demandent de se rendre à Hong Kong pour étudier le phénomène. Il n’est pas le premier à arriver sur place mais il s’installe sur le port, dans une cabane de fortune, et y établit son laboratoire. Il ne lui faut que quelques jours pour isoler le bacille et démontrer du même coup la relation de la maladie de l’homme avec celle du rat. Mais, une fois sa découverte faite — une découverte qui assoit à jamais sa réputation — il repart encore pour l’Indochine. Pour Nha Trang précisément, le petit port de pêche où il a installé sa résidence et où il se consacre désormais à ses expérimentations : il décide d’y importer l’hévéa, commence la récolte du latex — sa première cargaison est d’ailleurs vendue à l’entreprise Michelin qui vient d’être créée —, et y développe la culture de la quinine qui permet de lutter contre les fièvres paludéennes. Parallèlement, il consacre une partie de ses efforts à l’élevage de bovins et de chevaux qui lui permettent de tester certains de ses sérums tout en dégageant des revenus pour la poursuite de ses recherches. Et, parce qu’il est fasciné par les dernières inventions dont les nouvelles lui arrivent de métropole, il fait également venir à Saïgon la toute première automobile ainsi qu’un poste de TSF et une lunette astronomique.

Plusieurs fois, il lui faut repartir. Pour Aden, pour Madagascar, pour la Chine à nouveau. Il voyage à la demande de ses collègues pour étudier les avancées de telle ou telle épidémie, pour participer à l’immense quête de savoir qui s’est faite plus pressante dans ces premières années du siècle. Et chaque année, il rentre en France pour y faire part de ses observations aux membres de l’Institut — un institut où il est maintenant considéré comme l’un des grands et dont il est finalement nommé directeur honoraire en 1933 — mais il ne s’arrête généralement que peu. Tout juste a-t-il le temps d’attraper le train pour aller saluer sa mère, avec laquelle il continue d’entretenir une correspondance nourrie, et sa sœur, pour laquelle il garde une certaine affection.

L’Indochine est sa patrie. Rien d’autre n’a d’importance à ses yeux. Rien ne vaut la douceur de son climat, l’éloignement de ses côtes, le calme de ses nuits. Rien ne vaut la maison qu’il y a construite, une grande maison coloniale où il organise des soirées cinéma pour les garçons du village, et où il s’enferme pour lire, écrire, étudier. Il y est l’ami des enfants, le fondateur de la ville de Dalat, celui de l’École de médecine de Hanoi. Il y est ce « Monsieur Nam » dont le nom est honoré et respecté, le symbole même de sa communauté. Et il y devient ce Français, l’un des rares, dont le nom continue d’être mentionné après la fin de la colonisation et dont la trace fut sans doute l’une des plus durables de l’expérience française en Indochine. Mais, par-delà tout cela, par-delà les honneurs et les découvertes, il reste cet homme étrange, dont la personnalité échappe à ceux qui essaient de l’évoquer. Comme s’il avait voulu demeurer insaisissable. Comme si l’exil avait été sa vocation première. La raison de sa vie.